皆さんお酒はお好きでしょうか? 私は大好きです。

引っ越した際に大きめの冷蔵庫にしたのですが、野菜室がほぼ酒で埋まり

「いいかい、お前は日本酒セラーに改名したのだよ」と言い聞かせています。

紀元前四千年から酒は人類の友だそうです。これからもずっと友達でいたいものですね。

さて今日はそんなお酒の話です。

日本酒の美味しい季節がやってきた

さすがに暑さも少しばかり落ち着いてきた今日この頃、夏のチューハイ党から秋の日本酒党に宗旨替えをする季節になってまいりました。

だいたい新米が出るくらいの時期に、昨年仕込まれた日本酒が「秋あがり」「ひやおろし」として出てきます。

まあ定義は色々ございますが、冬~春に出る「しぼりたて」や「あらばしり」よりもややまろやかでお酒好きにはたまらないお味でございます。

熱燗も美味しいですがまだ暑さの残る秋には冷酒で飲むのがやっぱり美味しいですね。

日本酒っていつからあるの?

四世紀頃から麹を使ったお酒が造られていたようです。

平安時代には儀礼用のお酒を造る造酒司という組織が設けられ、室町時代には京都市内に数百件もの酒屋さんがあったとか。

奈良などの寺院で作る僧坊酒が技術を牽引していたそうです。

(お坊さんなのにお酒いいんですね……)

現代に続くスタイルが確立されたのは江戸時代。

米麹に蒸した米と水を加えて酒母と呼ばれる酒の元を作り、米麹と蒸した米を何度かにわけて追加していく「段仕込み」と呼ばれる製法が確立されたのもこのころだそうです。

たまにありますよね、「〇段仕込み」の日本酒。

仕組みとしてはお米のでんぷんを糖分に、そしてその糖分をアルコールに変えていくのですがなんどこれは同時進行。

腐敗リスクが低くアルコールは高くできるそうです。

まあ要は美味しいということでしょう。

日本酒の味の指標・日本酒度

日本酒度はよく味の指標に使われていますがお酒の比重を示すものです。

糖分等が含まれるほど比重が大きくなるので、

比重が小さい(日本酒度+)=辛い

といった指標に使われています。

辛いと言ってもトウガラシやワサビのような辛さではなく、アルコールのキレがいいというニュアンスになります。

個人的にはジンとかの辛みに近い感覚です。

同じく味の指標として「酸度」があります。

日本酒に含まれる有機酸の含有量を示していて、濃いほどに濃醇、薄いほどに淡麗と表されています。

日本酒度を表記しているお店は結構多いですが酸度は濃醇/淡麗で表されているところが多い印象です。

何がいいというわけでもないんですが、飲んでみて好みだった日本酒の日本酒度と酸度を覚えておくと、また好みの日本酒に出会える確率が高くなると思います。

ちなみにわたくしは全部好きです。全部美味しい。

とりあえず仕事が終わったら美味しく飲みましょう(節度をもって)

皆様一週間お疲れさまです!

今日一日頑張ったら美味しく楽しくリラックス、来週からまた頑張りましょう!

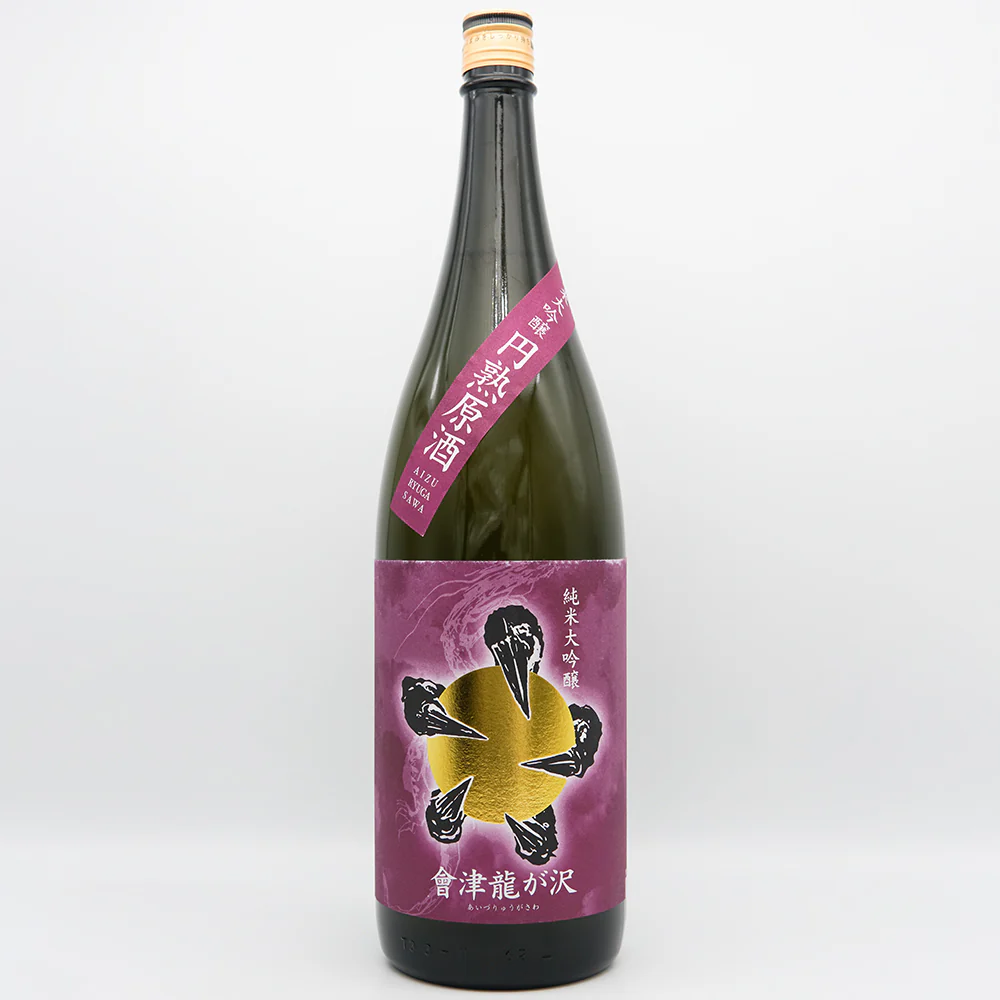

↓最近の推し酒

パッケージがどのバージョンも格好良くて、ピリ辛でさっぱり美味しくて超お気に入りです。

普通にぐびぐび飲んでましたが特約店限定の裏ブランドだそうです。

意外と貴重だった。見かけたらぜひ。

會津龍が沢(あいづりゅうがさわ) 純米大吟醸 円熟原酒 720ml/1800ml

會津龍が沢(あいづりゅうがさわ) 純米大吟醸 円熟原酒 720ml/1800ml